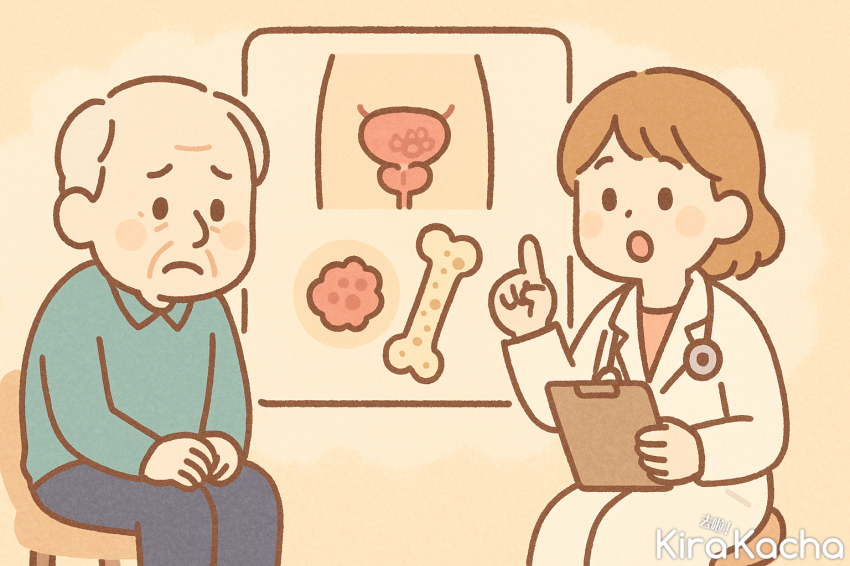

美國前總統拜登於2025年被診斷罹患侵襲性攝護腺癌,癌細胞已轉移至骨骼,屬第四期癌症。這一消息震驚國際,同時也讓攝護腺癌這一男性常見疾病重新受到關注。根據世界衛生組織數據,攝護腺癌是全球男性第二大癌症,台灣每年新增約5000例,死亡率更逐年攀升。拜登的病例因其高風險特性,凸顯了篩檢與早期介入的重要性。

什麼是侵襲性攝護腺癌?了解格利森評分

拜登的病理報告顯示其格利森評分達9分,屬高風險等級。格利森評分是評估攝護腺癌惡性程度的重要指標,分數越高代表癌細胞異常與擴散風險越大。侵襲性攝護腺癌因其快速擴散特性,常在診斷時已進入晚期。專家指出,即便癌細胞轉移至骨骼,透過荷爾蒙療法、化療與新型靶向藥物,仍可有效控制病情,延長患者壽命。

攝護腺癌症狀難察,錯過黃金治療期

攝護腺癌的隱匿性是其致命原因之一。早期患者多無明顯症狀,直到出現頻尿、解尿困難、血尿或骨痛等問題時,往往已進入中晚期。台灣泌尿科醫學會指出,良性攝護腺肥大症狀與癌症相似,易導致誤判。透過肛門指診、PSA血液檢測與經直腸超音波檢查,能有效鑑別並發現早期病變,顯著提高治癒率。

治療新進展,晚期患者仍有希望

即便如拜登的第四期攝護腺癌,現代醫療技術仍提供多樣化治療選項。荷爾蒙療法能抑制癌細胞生長,新型化療藥物則提升療效,部分患者甚至能存活超過十年。根據美國杜克大學研究,結合放射性核種藥物與個人化治療方案,可讓晚期患者維持日常生活功能。台灣近年也引進達文西機械手臂手術,提升早期患者的治療精準度。

誰是高風險族群?生活習慣影響大

攝護腺癌風險因子包括年齡、家族史與基因變異。50歲以上男性、具直系親屬罹癌史或帶有HPC1基因變異者,發病機率顯著提高。此外,高脂飲食、慢性攝護腺炎與特定性病史也與癌症風險相關。有趣的是,研究顯示規律排精可能降低年輕男性的發病風險。專家建議,調整飲食、減少紅肉攝入並增加蔬果,能有效降低罹癌機率。

篩檢是關鍵,40歲起不能忽視

預防攝護腺癌的第一步是定期篩檢。台灣泌尿專科醫師建議,具家族史者應從40歲開始每年進行PSA檢測與肛門指診,無家族史者則從50歲起檢查。PSA值異常可能是早期警訊,結合影像學檢查能精準診斷。早期發現的侷限性攝護腺癌治癒率高達九成,遠勝晚期患者的治療難度。

從拜登案例看男性健康新思維

拜登的病情不僅是個人健康挑戰,更為全球男性敲響警鐘。攝護腺癌不再是無聲殺手,透過主動篩檢、健康飲食與規律運動,每位男性都能降低風險。即便確診,現代醫療讓患者有機會在疾病中找到平衡,活出有尊嚴的生活。從認識疾病到採取行動,男性健康需要每個人的正視與努力。