日常三餐少不了一碗米飯,從傳統的白米到富含營養的黑米與小米,每一種米都有其獨特價值。隨著健康意識抬頭,越來越多民眾開始關注主食的選擇,而不再僅以熱量來評斷米飯的好壞。營養師Erin指出,正確選擇與適量攝取,是吃出健康的關鍵。

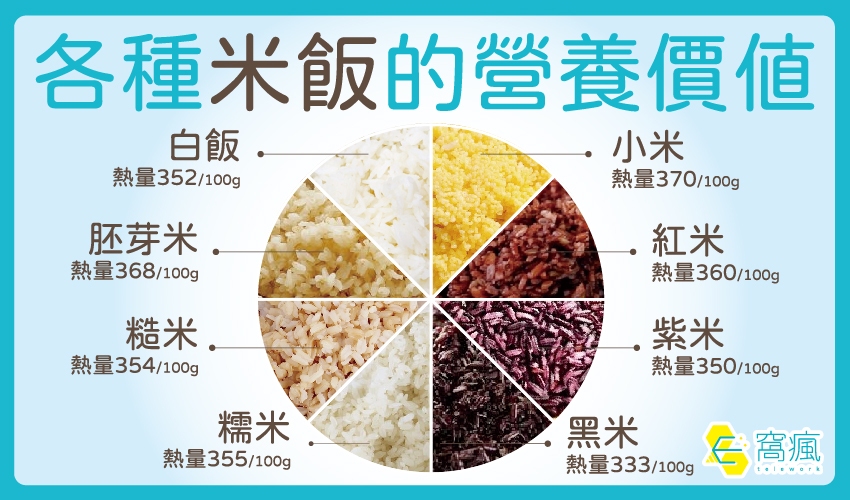

白米經常被認為是高升糖食物,但營養師Erin說,其實白米富含碳水化合物、蛋白質、維生素B1、B2、E,還有鈣、磷、鉀等人體所需營養素。它不只是熱量來源,更能幫助蛋白質與脂肪的能量代謝。關鍵在於適當的攝取時間與分量,才能讓白米成為身體的好朋友,而不是造成負擔的壞角色。

若希望米飯營養更全面,胚芽米是不錯的替代選項。保留米糠與胚芽層的胚芽米,含有比白米更多的維生素B群與維生素E,也具備較高的膳食纖維,有助於調節生理機能、促進代謝,是壓力大、生活忙碌族群的好選擇。

糙米擁有豐富的膳食纖維,能增加飽足感、幫助體重管理,並促進腸道蠕動,有助預防便秘與慢性疾病。Erin提醒,糙米也是穩定血糖的好幫手,對糖尿病或高膽固醇患者尤其有益,但對於慢性腎臟病患者,則建議要斟酌食用量,避免攝取過多礦物質造成負擔。

喜歡吃傳統點心或節慶料理的人,一定不陌生糯米。糯米雖營養豐富,含有蛋白質、脂肪、維生素與礦物質,但其性溫、黏性高,容易生痰。Erin指出,有痰咳、發燒或體質偏燥者應避免食用過量,以免引發腸胃不適。

黑米又稱「貢米」,因為產量少、營養高而備受推崇。它富含蛋白質、維生素與花青素,能抗氧化、延緩老化。營養師Erin特別提醒,黑米的營養關鍵就在於紫黑色的外皮,其中所含的多酚類物質與膳食纖維,不僅保健心血管,也能幫助排毒與養顏美容。

紫米則以台灣東部花蓮為主產地,全年皆有收穫。它富含鐵、鈣、鉀、磷等微量元素與B群,有助預防貧血、提振精神、維護骨骼健康,對成長中孩童或銀髮族都十分適合。其膳食纖維也有助降低膽固醇,是兼具營養與保健的全穀米。

紅米是原住民族群的重要傳統農作,色澤紅潤、香氣濃郁,富含蛋白質、鐵與維生素A,對眼睛保健有明顯效果,也適合女性產前產後作為滋補食材之一。Erin表示,紅米既美味又營養,是兼具文化與健康價值的珍貴食材。

最後,小米以色胺酸含量聞名,每100克就含有160毫克,是白米的7倍以上。這種天然胺基酸能穩定情緒、促進睡眠品質。營養師Erin說,小米的營養成分完整,除了蛋白質與多種維生素外,還含有難得的胡蘿蔔素,是放鬆神經與養身補氣的良伴。原住民會將小米用來釀酒、製作米粿與日常主食,展現食材的多元與文化厚度。

每一種米都是大自然與人文智慧的結晶,不同需求、不同體質,都能找到最適合自己的那一碗飯。從挑選到烹煮,只要用心,就能讓餐桌變得更營養、更健康,也更有意義。